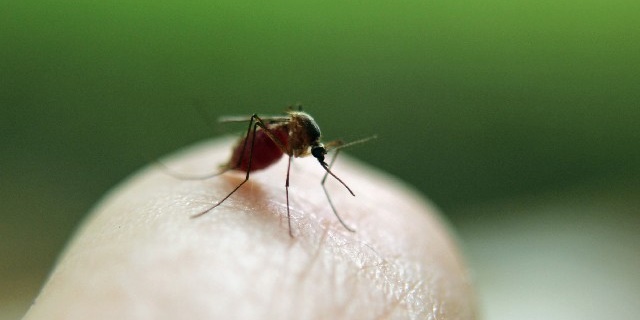

フィラリア症とは、蚊を媒体として犬の体内にイヌフィラリア(犬糸状虫)という非常に小さな虫が入りこみ寄生することで起こる病気です。

予防をせず、検査もしていなかった場合、体内で成長した虫が住みつき何年もかけて、病気を進行させて、最終寄生場所である心臓や肺の動脈などをボロボロにしていきます。

フィラリアの感染幼虫が犬の体内に入ったからといって、すぐに体調に変化がでるものではないため、重症化してから気がつくことが多い病気です。

また、犬の性別、被毛の長短、毛色、年齢、体重やそのときの体調にかかわらず寄生率の差はありません。

長毛犬だから蚊に刺されないなどということはありません。

フィラリア症の原因

蚊に刺されることでフィラリアに感染することで発症する病気です。

フィラリアの子虫であるミクロフィラリアを体内に宿した蚊に刺されることで体内に入るところからスタートします。

フィラリアが成虫となるには

フィラリアを媒介する蚊の体内でミクロフィラリアから感染力を持つ幼虫へ発育すること

が必要で、日本では約16種類の蚊がフィラリアを媒介します。

また、犬だけでなく猫や人への感染も報告されています

フィラリア症の症状

乾いた咳をする・運動をいやがる

などの軽い症状から見られるようになる。

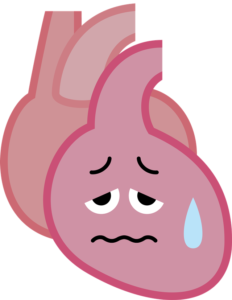

最終的に心臓に寄生する病気なので、体中に血液を送り出す心臓や肺の働きが邪魔されてしまう。

そのため腎臓や肝臓の働きまで影響が出ることで、より深刻な症状がみられるようになってきます。

見た目の変化

- 痩せてきた

- 腹囲が大きくなってきた(腹水)

- 栄養障害から抜毛

- 毛づやが悪くなる

- 尿が赤くなる

- 黄疸

行動の変化

- 運動を嫌がる。

運動すると疲労が激しい - ゼーゼーした咳をする

- 失神することがある

- 貧血気味になってきた

これらは病変が進行していることを示しているので、早期の対象療法が必要です。

慢性症状と急性症状と二種類あり、慢性症状がフィラリア症の95%を占めると言われています。

慢性症

- 発咳

- 運動を嫌う

- 疲れやすい

- 辛そうに歩く

- 体重減少

- 腹水(重篤になったとき)

- 失神

慢性症の場合

フィラリアが寄生していることと、分泌物や排泄物により起こる肺高血圧症が主たる原因となり、二次的にさまざまな症状を示す心臓病となります。

心臓の機能が充分でなくなることで全身の臓器がうっ血状態になる

そのため肝臓・腎臓・肺などの重要臓器が機能不全を引き起こすようになります。

これらの病変は通常は治療しても元のようには戻らないことが多く、最終的には死にいたることもあります。

急性症

フィラリアが感染して起こるフィラリア症はそのほとんどが慢性経過をたどります。

しかし、時には急性症になり重篤な状態に陥ります。

急性症はべナ・ケバシンドロームという状態が起こる。

べナ・ケバシンドローム

成長した成虫のフィラリアは30cmくらいの長さのそうめんのようになります。

そのため心臓のなかで絡み合って心臓の弁に詰まるようになる。

この状態を後大静脈塞栓症(ベナケバ)といいます。

後大静脈に虫がぎっしり詰まってますから血液が流れることが出来なくなっています。

ですがが、心臓は生きる為に無理にでも血液を流そうとするため、圧力で赤血球に負担がかかりどんどん壊れていきます。

酸素を運ぶ役割の赤血球がどんどん壊れる為に急速に貧血が進行します。

この状態は非常に悪く食べることも歩くこともできなくなります。

ワインのようなおしっこがでて呼吸困難や突然死などが起こります。

こうなると外科手術しなければ数日で死亡します。

また小型犬は心臓が小さいからベナケバになりやすく、たった3匹のフィラリアでもすぐ詰まります。

治療

1.すでにフィラリア成虫がいるか調べよう

犬フィラリア症に感染しているのにお薬を投与すると、ショックなどの副作用症状が現れることがあり大変危険です。

犬フィラリア症予防は獣医師の診察を受けてから始めましょう。

検査キット

一般的には血液で犬フィラリア感染があるかどうかを調べます。

犬フィラリア抗原を検出する簡易キットがあり、通常10分程度で診断することができます。

犬フィラリア成虫が存在する証拠(抗原)を見つけ出す検査が、現在最も感度が高い診断法とされています。

感染していた場合

犬フィラリア成虫がミクロフィラリアを産んでいれば、血液を顕微鏡で見ると小さなミミズのようなミクロフィラリアを見つけることができます。

発見が早ければフィラリアは完全に治るのかというとそうではありません。

血液にミクロフィラリアが発見された段階ではすでに成虫が寄生しています。

手術や駆虫が成功しても一度傷ついた血管や影響を受けた臓器は、完全に元通りになることはありません。

治療後も犬は大なり小なりのダメージを抱えたまま生活していくことになります。

2.フィラリア治療には4つの選択肢があります

どの方法を選ぶかは症状の度合いと犬の年齢・体力などから総合的に判断します。

手術で成虫を取り除く

フレキシブル・アリゲーター鉗子

出典:www.shimoe-sah.com

頚静脈(けいじょうみゃく)から鉗子を用いて心臓・肺動脈内の虫体を摘出する方法です。

手術で成虫を取り出す場合は、犬に全身麻酔をかけ、喉のところを切開して血管内に管を挿入します。

管の先は物をつまめるようになっています。

それを成虫のいるところまでゆっくり進めて成虫をつまみ出します。

無事に成虫を取り出せたあとは通常のフィラリア予防薬によって幼虫を駆虫します。

ベナケバでないフィラリア症では通常の寄生部位は肺動脈内ですが、ベナケバ時は大静脈~右心室に虫体が来ているため摘出がしやすくなっています。

外科手術を選択するときは、重度の心不全状態であることが多く、不整脈や心停止などもおこりやすいため、手術中・手術後の死亡率も高いのですが、治療をしなければほぼ死んでしまいます。

メリット

虫体を速やかに肺動脈内から除去することができることです。

駆除剤注射でおこる死滅虫体の肺動脈塞栓はおこりませんが、麻酔が必要です。

デメリット

熟練した獣医師ならそれほどむずかしい手術ではないといわれていますが、フィラリアによって傷つけられもろくなっている血管の中に管を入れるため、血管が破損する危険があります。

また、虫体はベナ・ケバシンドローム以外ではフィラリアは心臓の中には存在しておらず、特に肺動脈の末端などにいると、手術をしても完全に駆除しきるのは至難の業です。

薬で幼虫と成虫を全滅させる方法

薬を使って成虫と幼虫を駆虫する治療です。

リスクは薬剤による犬への負担と、駆虫によって死んだ虫が血管に詰まる恐れがあります。

そのため、今現在まだ比較的に体力のある犬にこの治療法を選択します。

駆虫後は安静にし、急性の血流不全を起こさせないように気をつけます。

運動は犬の様子をよく見ながら少しずつ慎重に再開します。

体調回復後は通常のフィラリア予防薬を投与します。

メリット

成虫の駆虫ができること。

(成虫を一気に殺すことができるのは、この治療法だけです。)

外科手術しなくてすむ

デメリット

一気に成虫を殺すため、大量の死骸が詰まることで、肺動脈塞栓症を起こすことがある。

一気に成虫を殺すため、大量の死骸が詰まることで、肺動脈塞栓症を起こすことがある。

詰まる他にも、肺動脈の疾患があった場合も肺動脈塞栓症を起こしやすい。

虫に対しては何もせず、 咳を抑えたり貧血を改善したりする対症療法

犬の年齢や体力が手術や駆虫治療に耐えられないと判断された場合は、対症療法をすることになります。

気管支拡張剤によって呼吸を楽にするだけでも犬は苦痛を軽減できます。

腹水がたまり始めているときは利尿剤によって排尿を促進させます。

いかに毎日を楽にさせてあげられるかが対症療法のポイントになります。

薬で幼虫だけを殺して成虫はそのままにする方法

速やかな殺滅はできないため、フィラリアが死ぬまでの間に肺動脈病変が進行する可能性があります。

成虫がいることには変わりはないので、成虫が死ぬまで臓器は蝕まれ続けます。

成虫の寿命は5~6年であり、それ以上の感染さえなければ時間と共に虫体数は減っていきます。

そのため、イベルメクチン製剤の予防用量を長期間(1~2年)服用することにより、成虫が少しずつ死んでいくことが報告されています。

イベルメクチンにはフィラリア成虫の寿命を1~2年に縮める効果があるようです。

メリット

消極的な方法では大量の死滅虫体や麻酔に伴うリスクというものはほぼありません。

デメリット

駆除剤注射と異なり、急性症状は出にくいですがフィラリアはすぐには死にません。

また、成虫の寿命は5~7年と言われるが、フィラリアに寄生する菌の力によって、なかなか死んでくれない成虫もいるため、どれだけ時間がかかるかわからない。

フィラリアの薬

ハートガードプラス

(有効成分イベルメクチン)

コンフォティスプラス

(有効成分 ミルベマイシン・オキシム)

成虫には効かないが、ミクロフィラリアを駆虫できる。

ノミ・マダニもついでに退治できる。

レボリューション

(有効成分 セラメクチン)

成虫には効かない。

ミクロフィラリアを駆虫できる。

スポット薬です。

ついでにノミとミミダニ、寄生虫にも効く。

予防

蚊に刺されないことが大切ですが、全く蚊に刺されないというのは現実的に不可能です。

フィラリアを予防するには、適切な予防薬を蚊の発生シーズンに定期的に投与を行います。

それにより、犬に寄生して間もないフィラリア(幼虫が未成熟で心臓に到達するまでの間)の予防的駆除をおこないます。

予防薬で感染を防げる病気です

予防効果100%の薬があるのにフィラリアにかかってしまうとしたら、それは飼い主さんが原因です。

フィラリアにかかったペットは、多くの場合は苦しみながら最期を迎えます。

確実にフィラリアの予防をしましょう。

予防薬は月に1回飲ませよう

フィラリア予防薬は1回飲ませるとその日1日だけ効きます。

1カ月間ずーっと効いているわけではありません。

1カ月間自由に蚊に吸血させておき、蚊から体の中に入ってくるフィラリアの幼虫を1カ月間貯めておいて、最後に薬を飲ませて一挙に幼虫を殺すのです。

そのため、薬は一度飲ませたら1カ月間効果があるわけではありません。

成虫になるまで時間がかかるので毎月駆除するわけです。

5月〜12月までしっかり飲ませて!

これは非常に重要なのですが10月〜12月までの時期が一番油断して投薬をやめてしまう飼い主さんが多いそうです。

なぜならもう涼しいから蚊はいないだろうと思い込んでしまうからです。

10月で予防をやめると30%が感染し、予防をしていない群とほとんど変わらない実験結果が出ております。

必ず飲ませ続けましょう。

フィラリア薬を飲まないリスクも考えよう

フィラリアの薬を与えたくないという声があるようです。

副作用や薬物の毒性などを考慮しているのだと思われます。

日本は蚊が大変多く人間でも刺されてしまいます。

犬なら確実に刺されます。

フィラリアは予防しなければほぼ確実に感染します。

何もしなければ副作用よりフィラリアになってしまうリスクのほうがはるかに大きいのです。

しっかり体調管理しよう

月に一度程度、薬で予防し、同時に肝機能を高めて、薬の害を最小限にし、体内に残さないようにするという方法が現実的でしょう。

ハーブでフィラリアの感染・寄生を予防するものがあるという話がありますが、確実かどうかは定かではありません。蚊取り線香でも安全とはいえません。

フィラリア予防薬、おすすめランキング